ログドラムLog Drums

鍵盤打楽器

アフリカ

穏やかで落ち着いた音色が特徴の体鳴楽器。元来は木の幹を縦に溝を彫り、中身をくりぬき空洞にして割れ目を入れた木製の太鼓で、丸太の中をくり抜くことで異なる音高や音質を持たせることができる。アフリカ地方が発祥と言われており、アフリカの部族音楽では伝統的な儀式や祭り、または警報器や通信機として使われていたという説もある。日本だと木魚が同じ体鳴楽器に分類されており、同様の原理だとイメージしてもらえばわかりやすいのではないだろうか。

現代ではスリットドラムとも呼ばれ、長方形の木箱の天板にコの字やHの字の形にスリットを入れたものが使われている。複数のスリットを入れ調律されており、手やマレットで叩いて演奏する。大きさや打面の数は様々だが、1つの箱で複数の音程を持つものが多い。天板が木材ではなくアルミや金属製のものもある。円形の本体の上部にスリットが設けられており、スリットの形が舌(Tongue)に見えることからタングドラムとも呼ばれることもある。

幼児の音楽教育や音楽療法の分野でも活用されており、豊かな想像力を育む楽器として高く評価されている。また、現代音楽でも使用されることが増え、南アフリカ発のダンスミュージック「Amapiano(アマピアノ)」ではログドラムが多用されており、ダンスミュージックのみならずより幅広いジャンルに取り入れられている。

ダラブッカDarbuka

打楽器

中東、地中海周辺

ゴブレット形(足付酒杯)の太鼓の一種。別名「ダルブッカ」「タブラ」「ドゥンベック」などと呼ばれている。

中近東や北アフリカで広く使われる打楽器で、古代メソポタミアでは紀元前1100年ごろから存在していたことがわかっている。元々はより原始的な作りで粘土を焼いて固めたボディに魚の皮(エイ・サメ)などを張っていた。現在でも魚の皮を張っているものが存在するが、一般的にはプラスティックでできたプラヘッドが主流。ボディが木や金属の他に、陶器製のダブラッカも存在し彫刻や模様などの装飾が施してあるものは、インテリアとしても重宝されている。

ダラブッカのエッジ部分が直角なものがターキッシュタイプ、滑らかなカーブになっているものをエジプトタイプと呼ぶ。また、サイズもさまざまだが、レギュラーサイズより少し大きいソンバーティ(Sombty)、より大きいドホラ(Dohola)があり大きいものほど低音が出る。また特徴として、低音と高音のメリハリがはっきりとしており、低音は胴の形状により、よく響く独特な鳴りになっている。

ディズニー映画『アラジン』の挿入歌《Arabian Nights》や劇中BGMでははっきりと象徴的に使われていて、中東の宮殿の場面で流れていそうな打楽器音をイメージしてもらえばわかりやすいと思う。

ベリーダンスやオリエンタルダンスなどの踊りの伴奏では、リズムを刻む楽器として使われている。ベリーダンスの定番曲《Shik Shak Shok》やShakir《Whenever, Wherever》などで、その音色を感じてみてほしい。

パンデイロPandeiro

打楽器

ブラジル

ブラジリアンミュージックには欠かせない楽器であるこのパンデイロ。ブラジルで生まれたこの楽器は、元となるフレームドラムがポルトガルから渡ってきたとされている。我々が小さい頃から知っているタンバリンと同じ膜鳴楽器だが、構造に違いがある。まずタンバリン同様にジングル(鈴)がついているが、タンバリンの重ね方と逆になっている。ハイハットシンバルと同様の重ね方になっているのでサスティンが短く、これによって細かいリズムを明瞭に出すことができる。またパンデイロのヘッドはタハーシャ(テンションロッド)と呼ばれる部品によってチューニングが可能となっており、これによって意図的に低い音を出しやすくしたり、軽い音色にしたりと演奏する曲にあわせてコントロールをすることができる。

そして演奏中に楽器を持つ左手の親指でヘッドを押して張力を変えることにより、曲中でピッチを変えたり、叩く位置で音域を変えることができる。まさに手軽なドラムセットのようにアプローチができるので、現代では多種多様な音色がジャズやワールドミュージックなどでもパンデイロが使われている。数多のパンデイロ専門奏者がいることからも重要な楽器であることがわかる。

かつては最も低い音域の楽器としてカーニバルやパレードで他の楽器達と共に行進していたが、様々な楽器が発明され打楽器隊の人数が増加すると、周りの楽器の大音量にパンデイロの音が掻き消されてしまうので、曲芸師のように指先で回したり、空中へ高く投げてキャッチしたりするなど、専らパフォーマンス用として使われることも多々ある。しかし、ブラジルの代表的な音楽のサンバやボサノヴァ、ショーロなどでは、主要なリズム楽器として使用されている他、ブラジル伝統文化カポエイラでは戦いの最中に演奏されていたり、あらゆる場面で見かける国民的な楽器だ。

タンペイロTampeiro

打楽器

ブラジル

タンペイロはタンボリンフレームにジングルが付いた膜鳴楽器。タンバリンが10インチ程度のものが多いのに対して、タンペイロは6インチほどのものが多く、バケッタ(Baqueta)と呼ばれる先端が数本に分かれていて、一打で打点が複数出るようになっているスティックで演奏する。ロッドやバチなどでも演奏されることがある。このとき持ち手でヘッドを裏から押し音程を変えたり、押し当てた状態(ミュート)にするなど音にバリエーションをつけることができる。演奏中に本体を半回転させて上から被せるようにしてリム付近を叩く奏法を、カヘテイロ(回転奏法)と呼ぶ。サンバやボサノヴァなどのブラジル音楽に多く使われている楽器でタンボリンのサウンドと、タンバリンのジングルが合わさることでより広い表現が可能になった。パンデイロのような演奏方法も可能。

本体の見た目に反しかなり音量が出る。プロサッカーチームの応援団が持ち込んでいるのを私は見たことがあり、他の太鼓にも決して負けない音量だった。

ビンBottle

打楽器

フェニキア周辺

ビンを叩くと音が出るのは、ビンが共鳴体として働くため。叩いたときに振動が発生し、その振動が空気を伝わって音として聞こえてくる。ビンの材質や形によって音が変わるが、このサントリーオールドのビンはその厚みと丸い形状が、音の共鳴を豊かにしている。またビンに水を入れて叩くことでも音程が変わる。ビンを叩いた時、音程は振動する回数が多いほど高い音が出るので、水が少ない方がビン自体の振動する回数が多い。水が多いとビンの振動を抑えるので低くなる。

ビンを楽器として使う方法でもうひとつポピュラーなものと言えば、ヘルムホルツ共鳴や空気柱の共鳴が作用しているビン笛。ビンを吹いた時は水が多い方が音程が高くなる。叩く場合と逆になるのだが、この場合振動しているのはビンではなく空気なので、水がたくさん入ると瓶の中の空気の体積が小さくなり短い距離で速く動く。よって振動が多くなり音程が高くなるといった原理だ。

ちなみにこちらの1950年から発売されているサントリオールドウイスキーは、日本を代表するウイスキーのひとつで、丸みのあるボトル形状から「ダルマ」の愛称で親しまれる。まろやかで深みのある味、バニラやハチミツのような甘い香りに加え、オーク樽由来のウッディな香り、やわらかく長めの余韻が特徴のブレンデッドウイスキー。ドライフルーツやナッツだけではなく和菓子とも意外と相性がいい。ロックよりも柔らかく香りが立ちやすいハーフロックで飲むと、よりダルマの特徴を感じやすいだろう。個人的オススメの飲み方は食事に合わせやすいハイボールで。混ぜすぎて炭酸が抜けている状態で提供してくるお店があるが、正直炭酸は強めじゃないと許せな…(割愛し解説を終えることにする。)

ガムラン・ジュブラグGamelan Jublag

鍵盤打楽器

インドネシア

ジュブラグはインドネシアのジャワ島やバリ島で演奏される、打楽器を中心とした合奏音楽「ガムラン」で使われる鉄琴に似た楽器で、共鳴箱の上に青銅の鍵盤が並んでいる。基本的に2台1組で演奏され、ペログ音階の5鍵のものが多く旋律を支える中音域を受け持っている。ガムランの演奏は各楽器の周期的な繰り返し構造が特徴だが、その中でジュブラグは比較的ゆったりとしたテンポで音楽に厚みと安定感を与える役割(メロディを支える土台)を担っている。また主要旋律を担当する場合もある。基本的に鋳造+手打ちで調律しており「耳で聴きながら」音程を削り出すため、全く同じ音のジュブラグはない。それゆえ微妙にピッチが違う2つのジュブラグが、うねりを生み独特の音色を奏でている。地域によってジュブラグの役割や音域に違いがあり、バリ島では中低音の旋律担当。ジャワ島ではジュブラグはなく似た役割を別の楽器が担っている。

ガムラン音楽は基本的に五線譜や数字譜を使わず、師匠から弟子へ口伝えで教える口頭伝承が一般的で、演奏技術・リズム・旋律は、模倣や記憶、そして繰り返し練習することで習得することが多い。口頭伝承が重視されるのは、即興性よりもアンサンブルや感覚の共有が大切とされており、聴いて覚えるというプロセス自体が文化・信仰・音楽的価値観の伝承につながるからとされている。

ジュブラグを含むガムランの楽器は神聖なものとされ、演奏前には花や線香、米などを供えて祈りを捧げており、楽器自体が神々への奉納物としての役割を持っている。寺院の儀礼、葬儀、バリ舞踊・影絵芝居、村単位の結婚式や祝いごとなどで演奏されるなど人々の生活と密接に結びついている。

エレクトリックピアノElectric Piano

鍵盤打楽器

ドイツ

エレクトリックピアノは丸みをおびた柔らかい音色が特徴だ。なんとなく見た目が似ているからと電子ピアノと混合されがちであるが、構造も音の出し方も本質的に異なる楽器だ。 電子ピアノは鍵盤を押すとセンサーが反応し、それに応じてサンプリング音源やモデリングした音が出るので、とても電子的・デジタル的な仕組みとなっている。一方エレクトリックピアノはアコースティックピアノと同じようにハンマーが物理的な何かを叩いて音を鳴らし、その振動体が発音したものをピックアップが電気信号に変換し、アンプで増幅してスピーカーから出力する。ピアノとエレクトリックピアノはアコースティックギターとエレキギターのような関係とほぼほぼ同じと考えてもらっていいだろう。かなりアナログな仕組みの楽器なのだ。

誕生は1929年、ドイツのピアノメーカーのベヒシュタイン社が初のエレクトリックピアノ「ネオ・ベヒシュタイン」を開発した。第二次世界大戦などの戦時下の影響などで普及することはなかったがその後、戦後のアメリカでHarold Rhodesモデル、Wurlitzerなどの様々な名機が登場し、Ray Charlesの《What’d I Say》ではWurlitzer、Stevie Wonderの《You Are the Sunshine of My Life》ではFender Rhodesがメインで使われていたり、当時のトッププレイヤーやミュージシャンたちが次々とエレクトリックピアノを取り入れて音楽シーンに普及していった。実際に聴いてみて音の雰囲気を感じてもらえらと思う。 現在ではソフトウェア音源、モデリングで使用されるのが主流だが、現在でも実機が生産されている。多様に進化しながらその魅力的なサウンドは今でも多くの人に愛されている。

アコースティックギターAcoustic Guitar

弦楽器

アメリカ

ギターのルーツは紀元前2000年〜3000年前には撥弦楽器として登場しているが、現在の形の原型のギターが登場したのは19世紀。ドイツ東部出身でアメリカに渡ったChristian Frederick Martinが製作した。ギターブランドMartinの創設者である。

それまでのギターはガット(羊の腸)製の弦が張られており、音量を稼ぐことができなかったが、鉄弦による大音量化と、またその頃アメリカで流行していたカントリーミュージックのバンジョー奏者が違和感なく持ち替えて弾けるようと考え、その張力に耐えられるよう内部構造に工夫を凝らし、まったく新しいタイプのギターをつくり上げた。

弦をはじくと弦の振動がブリッジからボディに伝わって共鳴し、サウンドホールから音が外に出ていく。実際に音が鳴っているのは弦であり、箱型のボディが弦の振動を増幅させ生音が大きく聴こえるようになっている。ボディ内のブレイシングという力木構造が、鉄弦に耐える強度と音響的な影響を与えている。

ギターの3弦から6弦のチューニングが4度の関係になっているのに対し、2〜3弦が長3度になっているのは、よく使われる4度進行コードの構成音を1ポジションでなるべく同じ形で簡単に弾けるように設計されているからである。Fコードで挫折する人もいると思うが、あれは計算されている設計なので腹を括って練習してほしい。

ちなみに日本にギターが持ち込まれたのは1854年。黒船来航の翌年でペリー使節団の2度目の来航でアメリカ艦船の乗組員によって初めて日本に持ち込まれ、幕府役人との交歓会での余興で演奏された。

プロフェットリブツーモジュールProphet Rev.2 Module

シンセサイザー

アメリカ

Prophet Rev2 Module(プロフェットリブツーモジュール)はアメリカのシンセサイザーメーカー Sequential(シーケンシャル) によって開発された、アナログ・ポリフォニック・シンセサイザーでモジュール版のこちらのタイプはキーボード部分がなく、外部MIDIキーボードと接続して使用する。音質・機能はキーボード版と同じでヴィンテージアナログサウンドを大切にしつつ、暖かく分厚いアナログサウンドからデジタル風な金属音まで様々な音作りが可能。

この機種の元祖とも呼べる1978年発売の「Prophet-5」は、イースト・コースト・スタイルの伝説的な名機とされており、当時のシンセサイザーがモノフォニック(単音)しか出なかった時代に5音ポリフォニック(和音)を実現したこと、プログラム(音色)の保存・呼び出しが可能でボタン1つで「即座に音が変わる」ということは当時では革新的な要素であった。国内ではYMOの坂本龍一氏が愛用していたことが有名だ。今につながるシンセ文化の多くが「Prophetから始まった」と言っても過言ではない。

そんな「Prophet-5」の設計思想を受け継いだ「Prophet ’08」の完全後継機として、現代的に再設計したものがこの「Prophet Rev2 Module」である。4基のLFO、3つのエンベロープで柔軟な音作りが可能でコンパクトで持ち運びが容易なので、ライブや音源制作の現場で多くのミュージシャンに重宝されている。

テクスチャーラボTexture Lab

シンセサイザー

日本

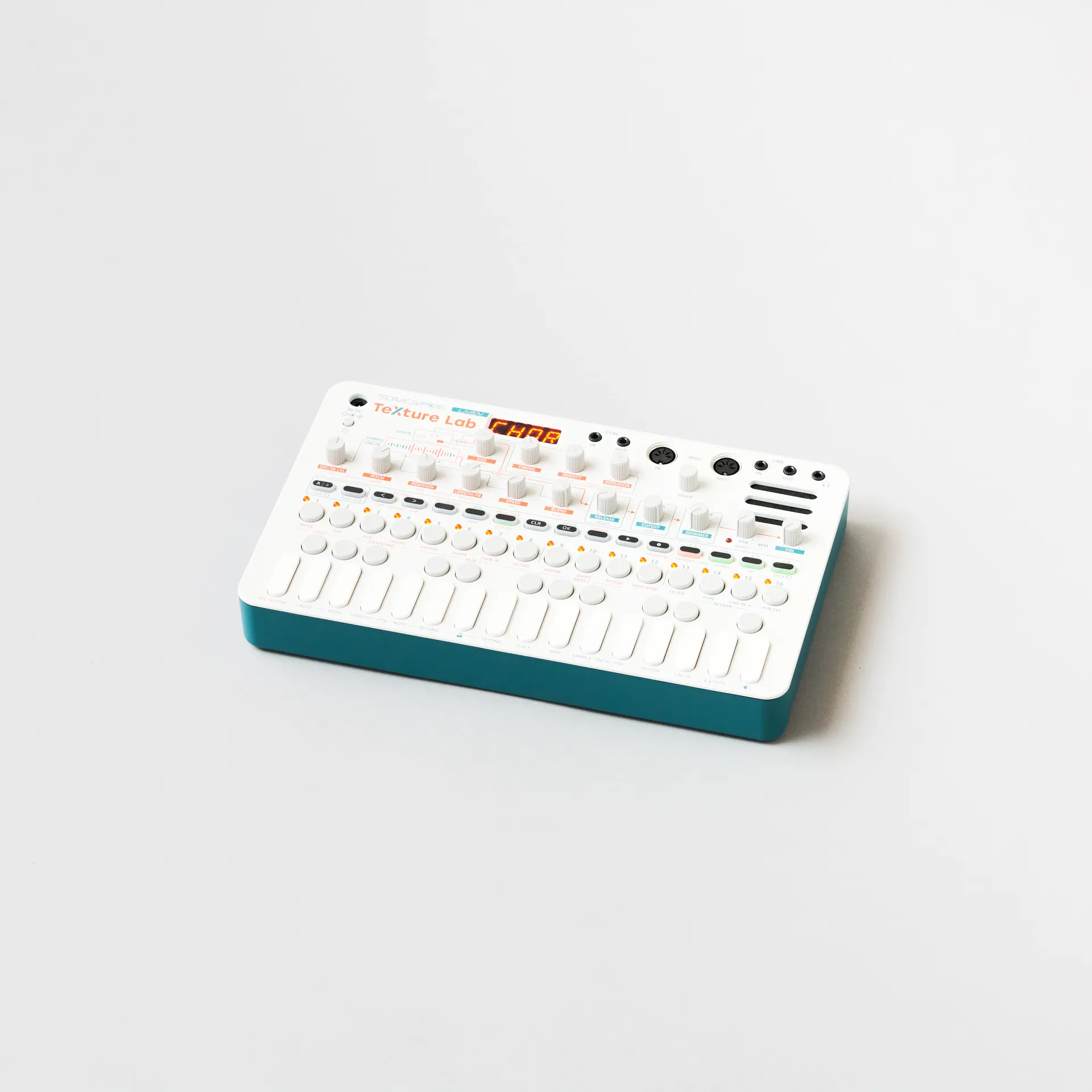

Texture Lab(テスクチャーラボ)はグラニュラー・シンセサイザーと呼ばれる種類のシンセサイザーで、日本の機材メーカーSONICWAREが開発した。

グラニューラとは、サウンドを非常に短い音の断片、「グレイン(粒)」に分解し、それを再構築して新しい音を作り出す音響技術の一種。通常のシンセサイザーが波形を生成して音を作るのに対し、グラニュラーシンセは既存の音素材をバラバラに細かく切り刻んで、それを分割、変換、再構築することで新しいサウンドを作っている。分解されたグレインそのものの長さは短すぎて人間には一つの音として認識しにくいが、大量に重ねると空間的・浮遊的な音になったり、再生する順番を入れ替えると幻覚的な揺らぎが起きたりするなど、さまざまな音響的効果を生み出すことができる。

サウンドプリセットも豊富でハードウェアでグラニュラー処理ができるものはあまり多くなく、フィジカル的に操作できることが本機の最大の利点だ。15個のノブと1つのエンコーダーにより、主要な音響パラメーター(ピッチ・サイズ・密度・ポジションなど)を即座に調整できる。また内部メモリに音のサプリングが可能で、通常のサンプラーが「録音→再生」なのに対し、Texture Labは「録音→分解→再構築して再生」ができる。ギターなどの外部入力をリアルタイムでグラニュラー処理できるので、エフェクターとしても使用することができるのも特徴のひとつだ。よりフィジカル的にグラニューラ処理を感じることができるだろう。

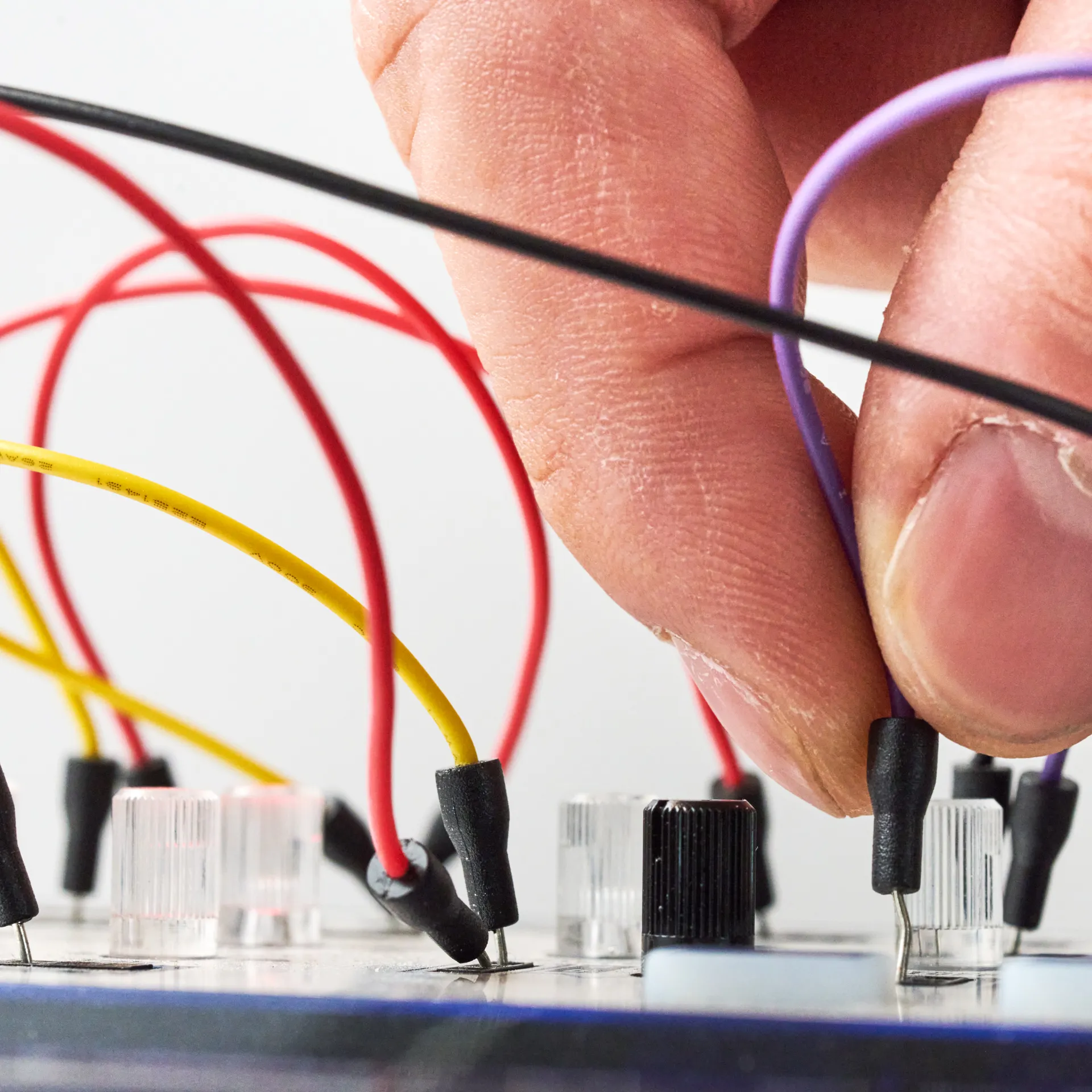

ボルカモジュラーVolca Moduler

シンセサイザー

アメリカ

Volca Modular(ボルカモジュラー)は、KORGが2018年に発売したセミモジュラー・アナログシンセサイザーで、コンパクトなボディに8つのモジュールと50のパッチポイントがある。このモジュール同士をピンケーブルにて接続することで信号を変化させており、つなぐモジュールの種類や順番によって無限とも言えるサウンドが作れるシンセサイザーだ。ちなみに電池でも駆動できる。

音階やコードを鳴らすというより、音そのものの変形や質感に重点を置いているスタイルで、アメリカ西海岸で生まれたウェスト・コースト・スタイルの流れを汲んだシンセサイザーであり、音を変形して倍音を加えたりランダム性のある予測不能な動きを作り出せるのがこのシンセの魅力だ。シーケンサーもランダム設定が可能なので、自分の発想からは出てこないフレーズが飛び込んでくることも楽しみのひとつと言えよう。初めは操作するのが難しいかもしれないが、触っていくうちにパッチひとつ、ツマミひとつで変わっていく音がクセになる。実験的かつ音響的な側面のアプローチも強く、ドローン、アンビエントやノイズ音楽などは相性が良いだろう。

余談だが、調べていくうちにドキュメンタリー映画で『アイ・ドリーム・オブ・ワイヤーズ』という映画に出会った。モジュラーシンセの歴史や思考を学べるドキュメンタリー映画なので興味がある人は観てほしい。

シェイカーShaker

打楽器

世界各国

シェイカーはとてもシンプルな楽器で、筒や瓢箪などの空洞の物体の中に粒状の物を入れ、振る動作で内部の粒が外殻の内側にぶつかり、連続的な細かい衝撃音を出す打楽器である。さまざまな素材や形状があり、古代から同様の楽器が世界各国に存在していて「ラトル」という総称で呼ばれる。一部の地域ではシャーマンによる呪術的な儀式で目的で用いられたとされている。赤ちゃんをあやすガラガラも基本的には仕組みが同じなのでそれもラトルと言える。

キューバ音楽やラテン音楽の間で重要なリズム楽器として定着し始め、20世紀初頭にジャズやポップスなどでスタジオ録音でのアクセント楽器として使用が拡大していった。現代音楽にも大きな役割を果たしており、「シャカシャカ」と粒立ちの良い音が意外と他の音に埋もれにくくドラムやパーカッションの隙間を埋めることができるので、ファンクなどの16ビートのグルーヴを演出したり、バラードの裏で鳴らすと優しく繊細な音と散発的な音が静かに楽曲のリズムを支えてくれる。前者はJamiroquai《Virtual Insanity》のサビ部分、後者はNora Jones《Don’t Know Why》などが良く聴こえてわかりやすく体感してもらえると思う。

筆者は普段シェイカーをあまり演奏することがないので試しにやってみたのだが、簡単そうに見えて難しい。特にイーブン(均等なタイム感)で演奏しようと思うとめちゃくちゃ難しい。ちょっとでもタイミングがズレるとハネたリズムになってしまいノリが全然気持ち良くないし音も汚い。もし生演奏を見た時に一曲通してずっとイーブンで正確に刻み続けられる人がいたら、間違いなくデキる人なので「あの人がリズムを支えているんだな」と思いながらそのビートに体を預けて楽しんでほしい。

声Voice

人体

世界各国

声は人間だけでなく動物全般にあるが、言語的な意味を持つ言葉や感情や概念を表現する声は人間特有なものと言えよう。歌は人類最古の芸術のひとつとされ、言葉と音楽が結びついた最初の表現形態だ。

歌唱があったことを示す最古の記録は、紀元前1400年ごろの《Hurrian Hymn No.6》(フルリ人の讃歌)であり、複数枚の粘土板に楔型文字で刻まれている。中世にはキリスト教などの宗教と結びついた教会音楽が発展し、初めは単旋律だった歌唱が、9世紀には2つ以上の独立した旋律が同時に進行する多声音楽となっていくなど、より表現方法が豊かになっていく。民間では一般庶民の生活や感情を反映した歌が世界中のすべての文化に存在しており、宮廷音楽や教会音楽と違い口承伝承が多く、その土地の自然環境や精神世界などが独特な歌唱法や表現に大きく結びついている。特徴的な音楽がたくさんあるのでいろんな土地の民間音楽を探ってみてほしい。

人間は広い音域と精密な制御ができる構造を持っているため、音楽的歌唱が発展していったと考えられる。人間の声が出る仕組みは、喉仏の中にある2枚の声帯が弦楽器の弦に当たり、息を吸う時には声帯が開き、声を出すときには声帯が閉じ、吐く息の力で声帯を振動させることで喉頭原音(声のもと)が作られる。喉頭原音は声帯から唇までの声道(声の通り道)の共鳴により修飾され、声が生成される。一人一人の声に特徴があるのは声道の共鳴の違いによるもので、親子の声が似ていることも顔や体のつくりが似ていることと同様に、声道の共鳴が似ているためと考えられている。

ハンドクラップHand Clap

人体

全世界

手拍子は人類が生まれて文明を持つずっと前から存在していた、最も原始的な打楽器のひとつだと考えられる。古代エジプト、古代ギリシャ、古代ローマなどの壁画や作品でも、踊りや歌の様子の中で手拍子や拍の動作を彷彿とさせる描写があり、楽器がまだ発達していなかった時代に体を使ったリズム表現が重要な役割を果たしていたのだろう。

音楽的な用途以外になるが、古代ギリシャ・ローマでは劇場文化が盛んで劇場における「拍手喝采」の習慣があり、観客が手を叩いて評価を示す文化があった。現代人の我々と同様に感動や味わった時や賞賛したいものに出会った時、同じように手を叩いていたと思うと不思議と親近感が湧くものだ。

音楽的な側面に話を戻すと、キリスト教会が音楽文化の中心だった中世では手拍子のような身体表現は、俗的や野蛮などとみなされ教会音楽の中では除外されていくことになるが、民間舞踊(ダンス)や宴会、祭りの中では使われ続けていた。19世紀末~20世紀初頭になるとアメリカではアフリカ系奴隷たちにより、輪になって踊り歌う「リング・シャウト」が行われており、その中で手拍子は共同体的一体感を支える身体的基盤として大きな役割を担っていた。リングシャウトは裏拍に手拍子を入れるスタイルの起源とされ、ブルース、ゴスペル、R&B、ジャズなどのアメリカ音楽のルーツとなったとされている。1970年代以降ではデジタル音源としてのクラップが多様され、現代ではどんな場面でも耳にすることができる。むしろ聴かない日はないぐらい現代の楽曲制作の基本パーツのひとつとして欠かせない音になっている。

作曲家Steve Reichの《Clapping Music》では2人の奏者の手拍子のみで表現されており最小限の素材でも豊かな音楽が成立することを実践してくれているので是非とも聴いてみてほしい。

本文+注釈=佐藤椅子

佐藤椅子

ミュージシャン/ベーシスト

バンド「Moccobond」「the sankhwa」のメンバーとして活動を経て、現在はライブサポートやレコーディングに参加するなどの活動をしている。自身の楽曲もゆっくり制作中。